Les ritals

J’ai grandi en partie dans les Alpes, au cœur de ce qui fut le royaume de Savoie. L’Italie, quoi.

Ma Savoie à moi, elle n’était plus du tout italienne. Elle était grise, pleine d’usines qui fument et qui puent. Et elle était pleine de ritals. Des ritals de longue lignée, devenus « savoyards », avec des noms qui finissaient en « z », parce qu’ils avaient enlevé les deux dernières lettres pour se franciser. Carraz, s’appelait ma grand-mère. Carrazzi, s’appelait son grand-père.

Et à côté de ces italiens francisés depuis plus d’un siècle, il y avait les autres italiens, immigrés de la première ou de la deuxième génération, qui avaient passés la frontière du Mont-Cenis pour chercher du boulot. Les « ritals », les « vrais », qui avaient gardé leur nom en « i » ou en « o ». Les savoyards les appelaient « ritals ». Parfois même « macaronis ». C’était un étrange racisme, puisqu’il ne s’adressait pas à l’autre, mais au « même ». C’est avec la montée du fascisme et la guerre que les « ritals » sont devenus « autres » pour les savoyards. C’était, paradoxalement, une manifestation de l’intégration républicaine des savoyards. Et en Maurienne, où les maquis résistants furent avant tout communistes, l’opposition entre les italiens « fascistes » et les mauriennais « communistes » fut parfois forte. On lisait ainsi dans les années trente, dans la Croix de Savoie, ce genre de sentence :

L’italien est un « mauvais client, un voisin désagréable, et un véritable pillard. L’Italien ne travaille que quelques jours par semaine puis il s’enivre. Des immondices jonchent le sol devant leurs maisons. L’ouvrier italien souille de sang notre ville en utilisant son couteau, il est illettré et sa vie se rapproche de la vie animale. »1.

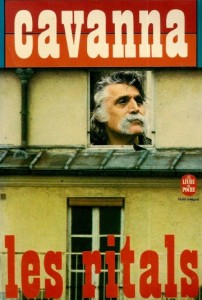

Quand j’étais ado,les plus racistes, c’étaient souvent les ritals. Ils avaient pour beaucoup quitté les usines de la vallée. Ils étaient artisans, perchman, moniteurs de ski. Ils pensaient surtout à virer les « bougnoules » qui venaient de Chambéry « piquer le boulot » qu’ils ne voulaient plus faire. Et moi, je les trouvais cons, ces « ritals ». Et puis un jour, j’avais douze ou treize ans, j’ai lu l’un des plus grands livres de littérature populaire qu’il m’ait été donné d’ouvrir, et j’ai compris qui ils étaient, ces « ritals ». Et d’où venait une partie de mes racines. C’était le livre de François Cavanna, Les ritals. Extrait :

«Mon cousin Silvio, Silvio Nardelli – avoir un cousin de plus de quarante ans, ça me fait drôle -, qui a travaillé en Angleterre, même que les maçons, là-bas, ça l’a soufflé, ils travaillent en chapeau melon, avec le col dur et la cravate, pour le reste ils sont habillés en maçons, grande blouse blanche, pantalon de velours serré aux chevilles et ceinture rouge, mais chapeau melon sur la tête et cravate, il en est pas encore revenu, Silvio, et attention, faut pas les bousculer, qu’il dit, ils aiment pas travailler avec des Ritals parce que les Ritals foncent comme des dingues, ils sont payés à la tâche, alors, fais-leur confiance, à chaque truellée de plâtre qu’il écrase sur le mur le Rital entend tomber les centimes dans le bocal au fond de l’armoire, mais les Anglais, impassibles, pas un geste plus vite que l’autre, le syndicat permettrait pas. Oui, Silvio raconte, quand tu arrives en Angleterre, que tu te présentes au bureau pour la carte de travail, le fonctionnaire te demande : « Italian ? » « Yes. » « De quelle région ? » Tu dis de quelle région. Au milieu de la carte, juste à la hauteur de Florence, il y a un gros trait rouge rajouté à la main, un gros trait qui coupe l’Italie en deux, en bas il y a le Sud, le pied de la botte, en haut il y a le Nord. Le fonctionnaire cherche ton patelin sur la carte. Il met le doigt dessus. Si c’est plus haut que le trait rouge, ça va, il te fait ta carte de travail. Si ça tombe en dessous du trait, il te dit « sorry, sir, nous avons atteint le quota, pas de carte de travail, il faut return to Italy ». Silvio est tout fier de raconter ça, et les autres sont contents aussi, ils se marrent. Il y en a toujours un pour dire sentencieusement : « L’Italien del Norde, il vient en Franche fare le machon. L’Italien del Soud, il va en Amérique fare le ganchetère. Ecco. » Le Sud, c’est pas l’Italie, Rome, à la rigueur, bon, il y a le pape, il y a le roi… Quoique, ces deux-là, ils auraient pu se donner la peine de monter un poil plus haut, jusqu’à Milan, par exemple. Mais encore plus bas, c’est chez les Marocains. Les Ritals crachent de mépris tout en jetant un oeil par-dessus l’épaule, des fois qu’un Napolitain serait là, juste derrière, avec son couteau. « Si que zé sarais oun Napolitain, z’arais tellement vonte que zé sortirais zamais dans la roue, zamais ! »»

De ce jour, j’ai arrêté de les trouver cons par principe, les « ritals ». Et c’était un pas vers moins de connerie pour moi, et pour tous. Non seulement l’œuvre de Cavanna est belle, non seulement il est un grand écrivain, mais il a beaucoup fait pour faire reculer la connerie.

Ciao, Cesco. Je suis content que tu te sois délivré de cette « saloperie infâme »2

Cité par François Forray, dans son discours d’entrée à l’académie de Savoie ↩

lire ici la belle interview de François Cavanna pour Libération, en 2011 ↩